비종교인과 함께할 수 있는 성경 속 메시지, 라는 컨셉은 누구보다도 비종교적인 나를 위한 작업이다. 종교에 대해 친하지 않던 내 자신에게, 왜 갑작스럽게 종교를 갖게된 것 인지에 대해 스스로 설득해야 한다. 지금 나에게 믿음과 의식의 영역보다, 아직도 종교"학"적으로 성경을 학문적으로 접근하는 경향이 있다. 지식의 영역에서 믿음의 영역으로 넘어가는 나보다, 적어도 지식의 영역에서 비종교인과 종교를 진지하게 대화하고 교류하고 싶다. 어쩌면 이것은 과거의 나와 현재의 내가 대화를 나누는 격이기도 하다. 아니면 현재의 나보다는 미래의 나를 위한 계획일지도.

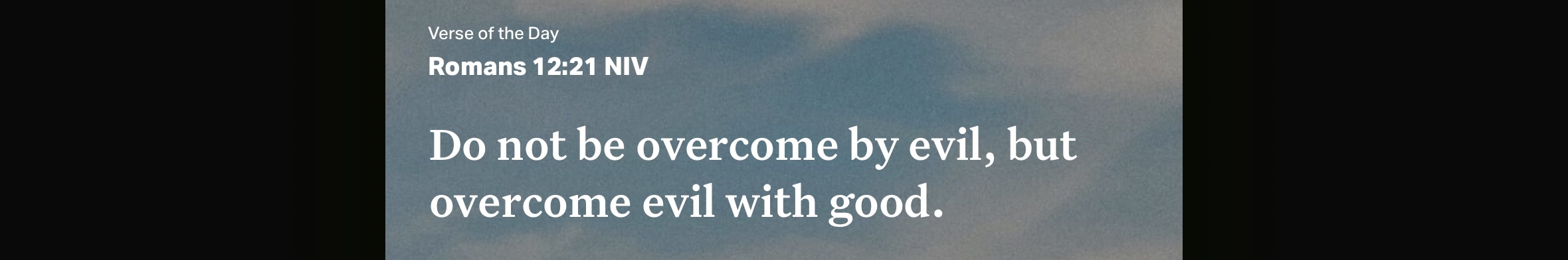

로마서 12장 21절 (NIV)

“Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.”

(“악에게 지지 말고, 선으로 악을 이기십시오.”)

이 구절은 특정 종교적 맥락을 넘어 보편적인 철학적 주제를 담고 있어. 철학적 관점에서 해석할 수 있는 몇 가지 보편적 주제를 살펴볼게.

1. 도덕적 이념과 선의 승리

• 플라톤과 칸트 같은 철학자들은 도덕적 선과 의무에 대해 논의했어.

• 악이 존재하지만, 선을 통해 극복해야 한다는 사상은 윤리학에서 중요한 주제야.

• 현실의 부조리 속에서도 도덕적 이상을 추구하는 것은 인간 존재의 본질적인 문제로 여겨져.

서양 철학사는 선의 역사라 해도 과언이 아니다. Good, 옳음과 선을 추구함에 대해 시작하는 소크라테스의 변론이 존롤스의 정의론과 마이클 센델과 같은 현대의 정치철학자에게 까지 이어진다. 결국 돌고돌아 선을 추구하는 도덕적 선에 대해, 오늘날에도 유효한 것은 여전히 악은 강렬하고 때론 이기고 있는 듯 하다. 우리가 끊임없이 선으로 악을 극복함을 추구하는 것은 여러가지 생각을 갖게 만든다.

여전히 악에 편에서 승리를 추구하는 욕망, 그리고 선으로서 악을 극복하고자 하는 의지의 충돌이 과거와 현재, 미래에서도 이어진다.

2. 비폭력과 평화 철학

• 간디와 톨스토이 같은 사상가들은 ‘악에 대한 비폭력적 대응’을 강조했어.

• ‘악을 악으로 갚지 않고, 선으로 극복하는 것’은 비폭력 저항 운동의 핵심이야.

• 이는 인간 사회에서 갈등을 해결하는 방식으로도 적용될 수 있어.

악을 극복하는 수단으로서 선을 추구한다는 것은, 정공법 같기도 하다. 정직한 극복 방식이기도 해서, 달리 말하면 어려운 길이다. 악은 어떤 수단과 방법을 가리지 않는 데, 선은 정도로서 악을 극복한 결과까지도 고려한다. 악을 악으로 이겨낸다고 생각하면, 결국 또다른 악을 잉태한다. 이러한 악의 고리를 끊는 것은 결국 선이라는 가치로, 과정과 결과까지 악을 완전히 극복해내는 방식을 택하는 것이다.

3. 자기 극복과 인간 성장

• 니체의 ‘자기 극복(Selbstüberwindung)’ 개념과 연결될 수 있어.

• 외부 환경(악)의 영향을 받지 않고, 스스로 선을 실천함으로써 성장하는 것이 중요한 철학적 주제야.

• 자기 자신을 극복하는 과정에서 인간은 더 높은 가치를 창출할 수 있어.

니체의 이상적 주체는 '위버멘쉬'로 표현되는 자기극복의 상징체이다. 차라투스트라는 이렇게 말했다를 통해 설명되는 이 개념은, 결국 외부적인 고통에도 주체적으로 극복해내는 주체성을 뜻한다. 허나 니체는 선악을 넘어선 존재로서 위버멘시의 주체성을 추구한다. 기존의 도덕관념이나 가치관에서의 노예적인 순응을 말하는 것도 아니다. 그렇다고 체제에 분노로 저항하는 폭도적인 존재도 아니다. 마치 아이와 같은 순수성이 그가 새롭게 정의했던 자기극복의 정체성, 새롭게 정의내리는 선일지도 모르겠다.

4. 윤리적 책임과 실천

• 실천 윤리학(Practical Ethics)에서는 ‘옳은 행동’을 선택하는 것이 중요한 주제야.

• 칸트의 의무론(Deontology)에서 ‘선한 의지를 지니고 행동하라’는 명제와 관련이 있어.

• 결과보다는 선한 의도로 행동하는 것이 윤리적으로 중요하다는 점을 시사해.

칸트의 정언명령은 일종의 도덕강령이다. 결국 우리의 행동에서 악을 극복하는 것 또한 칸트의 정언명령, 어떤 도덕적 관념을 기준으로 두어도 위반되지 않는 상황에서 진행되어야 한다. 결국 그것이 진정한 선으로 악을 극복하는 태도다.

5. 악의 문제와 인간 본성

• 아우구스티누스, 라이프니츠 같은 철학자들은 ‘악의 문제(the Problem of Evil)’를 깊이 탐구했어.

• ‘악이 존재하지만, 우리는 어떻게 대응해야 하는가?’라는 질문은 철학적·신학적으로 매우 중요한 문제야.

• 인간 본성은 선과 악의 갈림길에서 자유의지를 통해 선택할 수 있다는 사상과 연결돼.

신이 존재하는데, 어때서 악이 존재하는가? 아마 이 물음은 여전히 유효하다. 종교를 믿지 않거나, 유일신앙을 가진 종교인들을 비판할 때 나오는 주제이기도 하다. 이때 자유의지와 공의가 주로 대두된다. 자유의지는 신학과 철학, 두 학문에서 중요하게 다뤄지는 가치이다. 악의 존재는 신을 중심으로 두지 않는 철학사조에서도 중요하기 때문이다. 자유의지를 배제한다면 철학적 서사에서 많은 부분이 설명되기 힘들어진다.

공의는 우리가 생각하는 선악의 존재에 대한 관념을 넘어서는 우주 만물의 법칙이 있음을 뜻한다. 하느님의 공의는 욥기에서 잘 나타난다. 갑자기 극한의 고통과 시련을 겪는 욥에게 하느님이 등장하여 그가 다스리는 우주만물에 대한 공의를 일깨워준다. 공의는 성경에서의 등장하는 개념으로 알고 있지만, 우주의 법칙을 두고 확장을 하면 철학을 넘어 과학의 영역까지 간다. 하지만 과학을 개입시키면 선악의 구분 자체가 너무 쉽게 설명되는 부분이 있으니, 철학과 신학에서의 범위에서 제한하자.

자유의지와 공의의 개념을 통해서 악의 존재, 이를 인식하는 인간에 대해 진지한 고민이 필요하다.

이렇게 보면 로마서 12:21은 단순한 종교적 메시지가 아니라, 철학적으로도 깊이 있는 주제를 담고 있어.

'짧지만, 길었던 해외생활..그 후' 카테고리의 다른 글

| 현실과 영생, 좀비? 현실성과 영속성 Bible Verse for All 2025-02-11 (0) | 2025.02.11 |

|---|---|

| 내면의 평화와 철학적 고찰 Bible Verse for All 25-02-10 (0) | 2025.02.10 |

| 절제하고 경건하게 사는 삶 Bible Verse for All 2025-02-08 (0) | 2025.02.08 |

| Bible Verse for All, Religious or Not 2025-02-07 세치 혀로 살인하는 자들 (0) | 2025.02.07 |

| Bible Verse for All Religious or Not 2025-02-06 (0) | 2025.02.06 |