내게 밴쿠버는 ‘아쉬움’이다. 영주권이란 목적을 달성하지 못해 아쉽다. 그곳에서 만난 인연들을 생각하면 가끔 가슴이 아리다. 딱히 사진을 남기는 타입도 아니고, 일기를 쓰던 버릇도 없어 인증은 없다. 요즘은 인증이나 레퍼런스 없으면 사실 소설이나 마찬가지다. 믿거나 말거나.

따라서 나의 캐나다 정착 도전기(?)는 어학연수 체험의 일기로 태세 전환해본다. 따라서 앞으로는 어학연수의 시점으로 밴쿠버 이야기를 풀고자 한다. 어학연수라는 관점으로 풀어나가면, 얼추 경험자들은 소설은 아니겠구나 혹은 그럴싸하네 정도로 느낄 수는 있지 싶다.

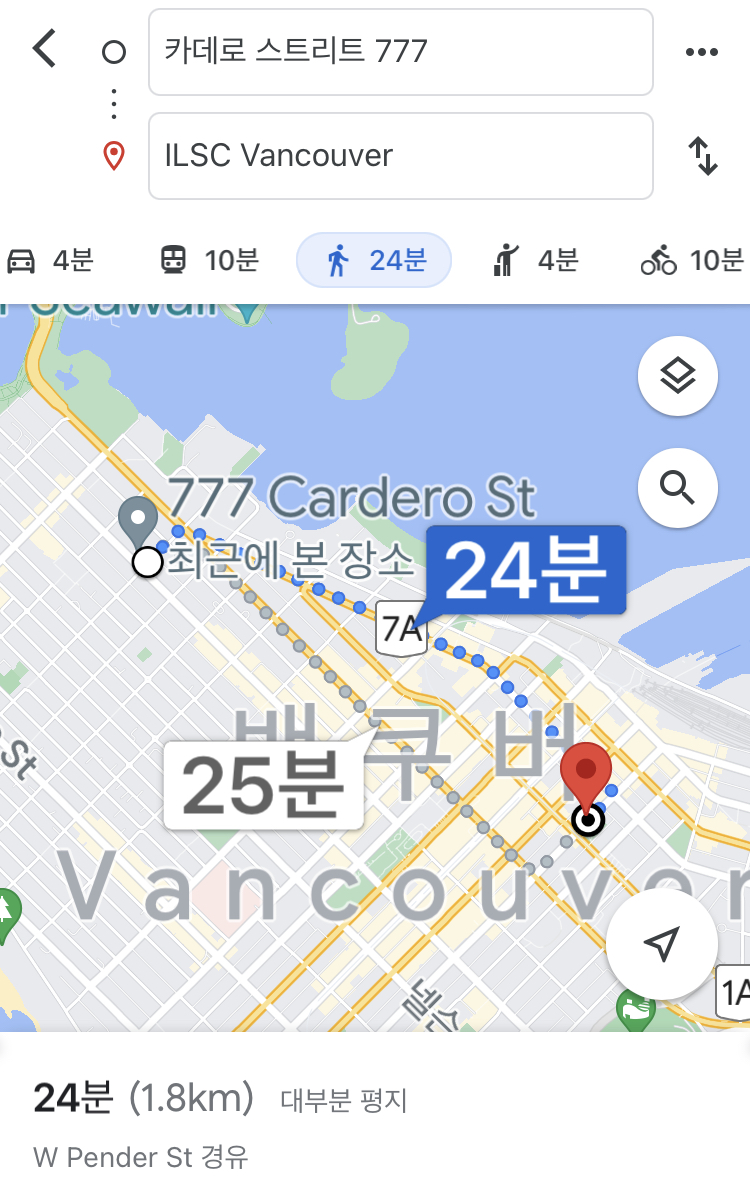

호주 도망노비 시절과 마찬가지로 밴쿠버도 친구의 도움을 받았다. 사진은 당시 친구가 살고, 내가 기생했던 카데로 거리에 있는 아파트다. 일명 밴쿠버 현대(?) 아파트라고 불리던 곳이다. 한국인 친구들이 많이 살았고, 특히 주변에 Robson st 은 한인식당과 더불어 일종의 식당가였다. 뭐 한국인 친구들이 술 먹고 놀고 그런 분위기였다. 흔히 밴쿠버의 신촌이라고 생각해도 좋다.

변명을 하자면, 캐나다의 이민정책이나 이민자에 대한 우호적 문화 등 호주보다 조금 열려있는 곳이라는 점이 마음에 들었다. 호주도 살기좋은 나라다. 어딜 가나 동양인은 소수자의 입장이란 건 명심해야 할 부분이다. 그 점을 간과하고 이민을 생각하면 어디든 살기에 버거울 수 있다. 자세한 건 다음에 이야기하고 넘어간다.

워홀생활로 영주권 초기 준비는 어느 정도 했다. 다만, 영어는 생존(?) 영어 수준이라 어학원을 통해 영어 레벨을 맞춰서 조건부 입학하는 컬리지에 등록했다. 당시에 워홀을 통해 총알이 넉넉했던 터라, 적당한 수준의 어학원을 골랐다. 짠돌이 워홀러 시절을 생각했다면, 무조건 저렴하게 갔을 테다. 지금 생각하면 다행이다. 그나마 괜찮은 어학원을 골라서 좋은 인연을 만났었다.

밴쿠버 어학연수라고 구글링 해보면 바로 ILSC가 나온다. 나도 오래전이라 까먹었는데, 이번에 검색하면서 기억에 났다. 마침 사진도 내가 자주 봤던 풍경, 어학원의 모습이 찍힌 사진이 금세 나왔다. 아무래도 영주권을 위해 고르기도 했고, 친구도 당시 어학원 출신이었던 점도 한몫했다.

영주권이라는 목적의식에 따라 가장 만만한(?) 요리로 전공을 정했다. 요리사라는 직업이 결코 만만하다는 게 아니다. 영어실력에 대한 자신감도 없었고, 가장 기피하는 직종으로 택했을 다름이다. 오해말길 바란다.

요리, 호주에서도 요리를 전공으로 등록하는 이민자들이 많았다. 그래서 호주에서는 요리로 영주권을 따고, 그만두는 사람이 많아 점점 그 기준을 높혀 나가는 추세였다. 요즘은 잘 모르겠지만, 전체적으로 이민이 힘들어지고 있긴 하다. 아무래도 난민 문제나 코로나 문제로 인해서 쉽지 않아 보인다. 그래도 될놈될. 이민할 사람은 어떻게든 다 한다. 이민을 고려한다면 과감하게 던져보는 것을 추천한다.

아무튼 요식업 쪽이 박봉인데, 노동강도는 높은 일이다 보니 보통의 경우는 잘 안하는 직종이다. 물론 자신의 비즈니스로 창업을 해서 운영하는 경우면 다를 수 있다. 요리사란 직업이 최근에 각광받고 있어, 왠지 보기 좋은 면이 있다. 하지만, 대부분의 요리사들은 고된 노동과 박봉에 시달리고 있다는 점도 간과할 수 없다. 뭐 지금은 요리와 전혀 관련 없는 삶을 살고 있다.

뭐 나는 어학원 생활까지만 하고 중도 귀국했다. 그래서 만남의 비중도 어학원에 잠깐 어학연수 온 다양한 친구들을 만났다. 한국인의 비중이 높았고, 일본인 친구들과 접촉이 꽤 있었다. 간간히 브라질이나 남미쪽 친구들도 접하기도 했다. 한두 명 정도의 사우디아라비아 친구들과도 대화를 나누곤 했다.

워홀 생활 할때는 일부러 한국인을 피해서 지냈다. 그러다가 외로워지니, 결국 한국인 친구들과 어울렸기에, 밴쿠버 생활도 자연스럽게 한국인과 어울렸다. 그래도 간간히 일본친구들과 영어로 대화도 하고 되지도 않는 일본어를 쓴다거나 하는 식으로 분위기를 풀어갔었다.

좋은 기억만 있는 것은 아니지만, 원래 시간이 흐르면 기억이 미화되는 면이 있다. 사실 나쁜 추억을 써나가고 싶지도 않기도 하고, 그래도 균형은 맞춰야겠지만 말이다. 조금 두서없이 길어진 부분이 있다. 앞으로 좀 디테일한 내용을 써 보고자 한다. 워홀과 어학연수라는 두마리 토끼를 갈아 넣어 나의 추노 생활을 풀어내어 보겠다.

'짧지만, 길었던 해외생활..그 후' 카테고리의 다른 글

| 요양사!! Carer!! (1) | 2022.01.26 |

|---|---|

| 밴쿠버, 어학원도 다니고 헬스장도 가고? (0) | 2022.01.22 |

| 22-01-14 King James (0) | 2022.01.14 |

| 22-01-11 나이 27살에 해외로 추노했었다. 질문받는다 (0) | 2022.01.11 |

| 22/01/07 치매 어르신과의 대화 (0) | 2022.01.07 |